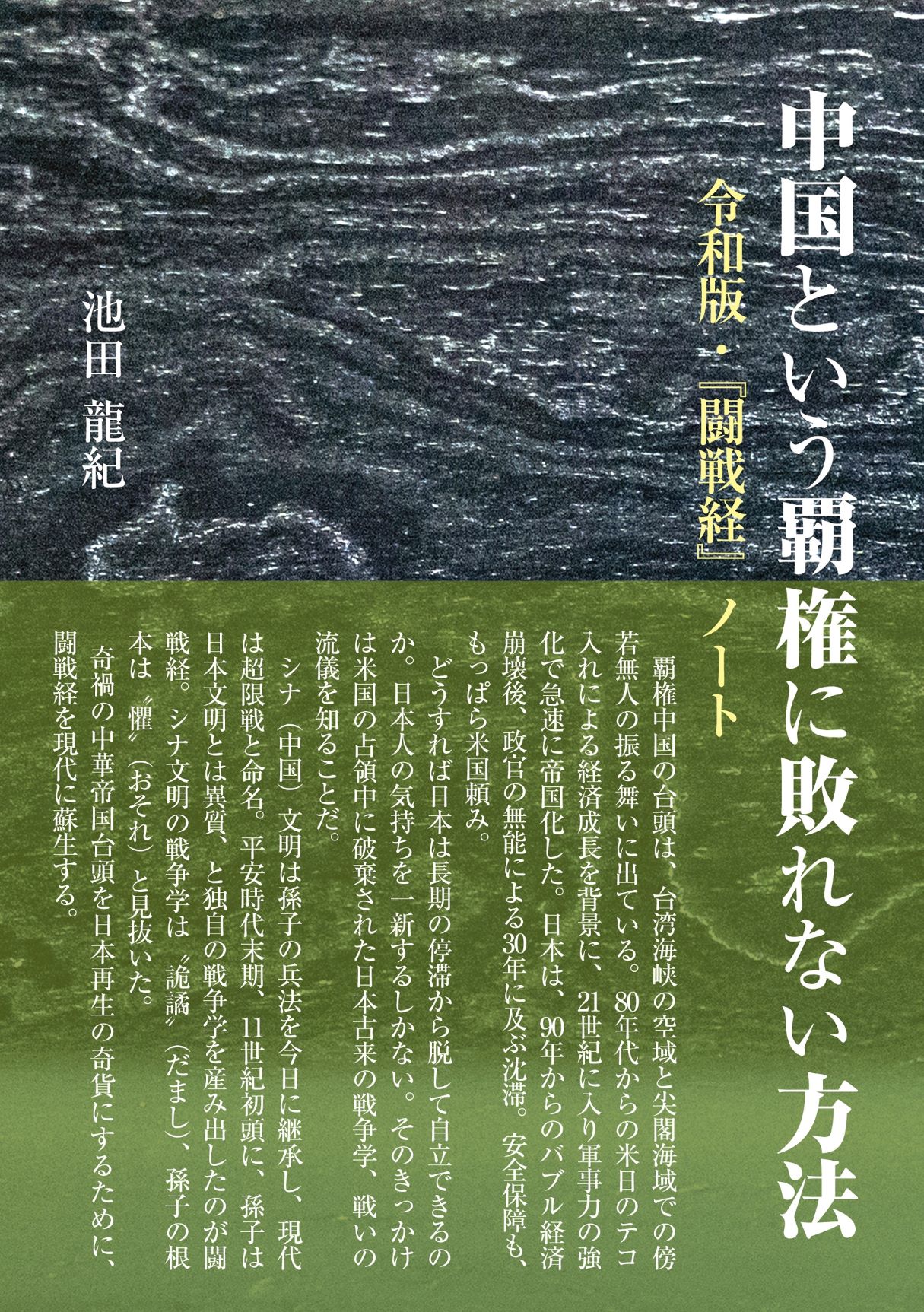

中国という覇権に敗れない方法 令和版・『闘戦経』ノート

978-4-88471-822-0

著者:池田 龍紀(いけだ たつき)

定価:2,750円(税込)

ソフトカバー A5 456ページ

中国の戦狼外交の背景にある「超限戦」に対し、日本には独自の「闘戦経」がある。「闘戦経」は日本の安全保障の要となる。

中国の覇権は、世界各国の安全保障を脅かしている。日本は、尖閣諸島や歴史認識で見るまでもなく中国に騙(だま)され脅されながら反論もせず、いまだに「中国を刺激してはならない」と馬鹿げた「日中友好」を続けている。

果たして日本は、中共の攻勢に自国を守れるか。

本書はそれを問いながら、中国という覇権に敗れない方法として平安時代に書かれた「闘戦経」という戦争学を主題にしている。

いま中国は「戦わないで勝利する超限戦」をしかけている。それに日本はまんまと乗せられている。超限戦とは、軍事力で米国に圧倒された当時の中共党の党軍の佐官クラスの空軍政治将校らが、対抗理論として編み出したもので、この流儀でやれば強国に対峙しても勝てる、というものである。シナ文明の古典である孫子の21世紀版とみなせばいい。

闘戦経は、その孫子の移入に刺激を受けて、彼我の違いに覚醒した成果のまとめである。日本文明意識に基づく戦争と戦闘という戦いについての思索が孜々(しし)としてまとめられている。その教訓を妥当に学ばず修得しなかったために、日本帝国は敗戦の憂き目にあった。と「闘戦経」を釈義したのは笹森順造である。

「闘戦経」は漢文で書かれている。読み方で理解も意味も微妙な違いが起きる。本書では日本の現状、歴史を取り上げながら、日本人はそれらをどう受け止めどう日本の安全保障に役立てていくか。それを「闘戦経」を通して説いている。第一章「我が武は天地の初めに在り……」。第二章「天祖瓊鉾(ぬぼこ)を以て磤馭(おのころじま)を造る」。……「闘戦経」を学び、文明意識としての信が明らかになると、覚悟が定まる。

目次

抜粋

今、何故、闘戦経か/闘戦経と孫子そして超限戦の現代

解説 闘戦経とは何か

「詭譎」(情報戦/歴史戦)で負ける背景/反撃に転じるために

属地日本を蘇生させる拠り所になる闘戦経

問題の提起/『三国志演義』に顕れた「信」と「義」

Ⅰ部 孫子に遭遇した日本文明の自意識

一章「我武」から「真鋭」に由る日本文明観

二章 楠木正成から徳川慶喜に至る出処進退

三章 黙契を成り立たせる信

Ⅱ部 闘戦経の世界認識

四章 孫子の侮り難さ

五章 幽顕一体の兵法にある世界認識

Ⅲ部 昭和日本の弱点・統帥権とシナ大陸

六章 近代日本が惨たる敗北を迎えた所以

七章 昭和日本の統帥は毛沢東の『持久戦論』に敗れた?

八章 勝利の意味が違う日中文明

Ⅳ部 「再びの敗戦」を迎える背景

九章 「属地」日本の選良たち

十章 敗者になる条件

十一章 敗者意識が醸成された経緯

Ⅴ部 闘戦経の到達した極北

十二章 現代以降の戦いの糧になるか、闘戦経

十三章 将帥(指導者)の生まれ方

特論 Neutrino超核兵器の発想に観る「我武」

拾遺 『闘戦経』の解読の仕方に観る時世

巻末 闘戦経・笹森順造釈義による仮名混じり読み下し文

あとがき

著者

池田 龍紀(いけだ たつき)

1941(昭和16)年生。父親の職業柄、北京、天津、南京で終戦を迎える。旧日本軍の厩で集団生活に入るも、途中で我が家族だけ上海に。家族といっても、母と生まれて一年もならない弟と私の三人の一年弱後に佐世保に引揚げ。父親の郷里、旧清水市(現静岡市清水区)に居住するも、後に朝鮮半島経由で帰国した父親の仕事で、静岡、名張市、木曽福島、古知野市と転々として、再び清水にもどる。小学校3年。

中学校、高校と郷里で卒業。上京して大学に進学。

20代の半ばに西欧に遊学。60年代後半で、西ドイツやフランスは新左翼全盛の頃。西欧に飽きたので人脈をたどり、西アフリカのケニヤ、クーデタ後の内陸のスーダンからエジプトなどを遍歴。イスタンブールを起点にしてヒッピー全盛の西南アジアを陸路行く。テヘラン、カブールなど。インド、ネパール、マレーシア、タイ、香港、台湾は高雄から台北を経て帰国。3年弱。

30代半ばまで、アルバイト生活。35から、政府系の公益法人で東南アジア、主にインドネシアでの地域開発事業計画に従事。この仕事が一段落ついたので、タイ農村での地域開発のパイロット事業の策定に着手するも、カウンター・パートの事情で壁にぶつかり、打開のために四十代早々にバンコクのマハニカイ系の僧院にて得度。僧伽の活用を考えた。拠点作りの候補地で、紹介されたのは泰緬鉄道のタイ側の起点カンチャナブリ。意図する方角が逆だった。東北部の真ん中にあるコン県も提起されたが。

帰国後に辞職して、千葉で拠点作りのために農場を創設するも、経営に失敗して5年で撤退。

天安門事件の1989年の末に、北京大学から旧満洲のハルピンに行き、その後に主要都市の大学を歴訪。ソ連の動揺が中国の大学人に伝播しているのを目の当たりに。一方で鄧小平の改革開放路線が着実に浸透しているのを実感。翌年にハバロフスク経由でウラジオストックと旧樺太の豊原(ユジノサハリンスク)を度々視察。ソ連社会の本格的な動揺を知る。沿海州の某大学との間で協定を結び、ソ連崩壊後のビジョンに関わるプロジェクト事業を行った。中国人とロシア人の違い、日本人への対応の微妙な違いを知る。

1993年春に北京経由でモンゴルのウランバートルへ。帰国後に、ペシャワール経由でウズベキスタンのタシケント、カザフスタンのアルマータ(当時は首都)を訪問。

その後、数年間、或るプロジェクトを建て内陸アジア・5カ国のアカデミー関係者を集めて定期的に各地で研究会合を持つ。事務局はタシケントに。会長は最初の出会いのウズベクの出身者にし、当方は顧問に就任。会議は持ち回りにして、最初はタシケント、次いで、翌年はキルギスのイシククル湖保養地、次いでアルマータ。ここではモンゴルからも参加。タジキスタンのドシャンべは内紛で治安上の問題があった。最後はトルクメニスタンのアシハバードで開催。そこで締め括った。自立性と国際常識に問題あり、世代が交代しないかぎり無理、と判断したからである。

1998年以後は、モンゴルに集中した。ソ連の影響下でも僧伽(さんが)が死んでいなかったのに注目したから。モンゴル仏教はチベット仏教の影響を受け、生まれ変わりを信じている。だから、高僧には清の時代から中共の文化革命の時代でも、統治者側から殺されるのを知っても淡々とその運命を受容している。武漢肺炎(コロナ)で飛行機が止まり鎖国状態のために、2019年11月を最後にて、訪問できない。